Non, les Évangiles ne sont pas de simples récits recomposés tardivement. Leur ancrage linguistique en araméen, la rigueur de la transmission orale, la supervision supposée de Marie, et une tradition manuscrite exceptionnellement riche défient les doutes modernes. Voici cinq preuves incontournables de leur fiabilité historique et théologique.

Je commande ce numéro

1. Les Évangiles ont été composés en araméen

L’idée d’un écrit original araméen est de plus en plus partagée. Dans le grec des Évangiles, tout trahit l’original araméen : les expressions, les variantes de traduction de mots araméens en grec, des jeux de mots qui ne se comprennent qu’avec l’original araméen, mais surtout une syntaxe qui est en fait complètement araméenne. De fait, il est assez logique de penser que Jésus a enseigné dans la langue du pays où il est né. Jésus est Galiléen, de famille princière. Il est venu pour les « brebis perdues » de la diaspora (Mt 15,24) qui parlent un araméen dit « d’empire », la langue internationale, parlée en Mésopotamie, en Galilée et dans la diaspora des Hébreux du réseau de commerce international de l’époque.

2. La force de la tradition orale

En raison du climat mésopotamien et des destructions consécutives aux guerres, nous avons peu de manuscrits en araméen, plus anciens qu’un manuscrit complet daté de 548, qui est exactement conforme, à quelques variantes dialectales près, à la Pshyttâ d’aujourd’hui. Pour les cinq premiers siècles, on peut faire confiance à une Église qui a hérité des pratiques méticuleuses du judaïsme, à savoir la mémorisation et à la copie de son texte sacré. L’Occident ne connaît pas la force de l’oralité, et pourtant on n’imagine pas, au sein d’un club d’amoureux de La Fontaine, quelqu’un réciter « La cigale et la fourmi » en changeant un seul mot.

3. L’étonnante cohérence des textes

Les apôtres se sont réunis une dernière fois à Sion, peut-être en l’an 51, juste après l’Assomption, avant de se disperser sans retour pour évangéliser jusqu’aux limites du monde connu alors. Malgré cette diffusion très précoce, tous les textes canoniques des Églises sont d’une très grande homogénéité au-delà des problèmes de traduction, alors que les divisions politiques et théologiques n’ont pas tardé, notamment à la frontière orientale de l’Empire romain.

Retrouvez le dossier spécial sur la fiabilité des Évangiles dans le neuvième numéro de notre magazine 1000 raisons de croire.

Je commande ce numéro

4. Marie, coordinatrice des Évangiles

Les rédacteurs se sont coordonnés sous la supervision de quelqu’un qui « gardait toutes ces choses en son cœur » (Lc 2,51), Marie, une mémorisante et une compositrice exceptionnelle, et tout a été finalisé avant que les apôtres se quittent définitivement. Le dernier grand rendez-vous en présence de Marie peut être daté de l’an 48. Il est assez important pour que Paul le mentionne (Gal 2).

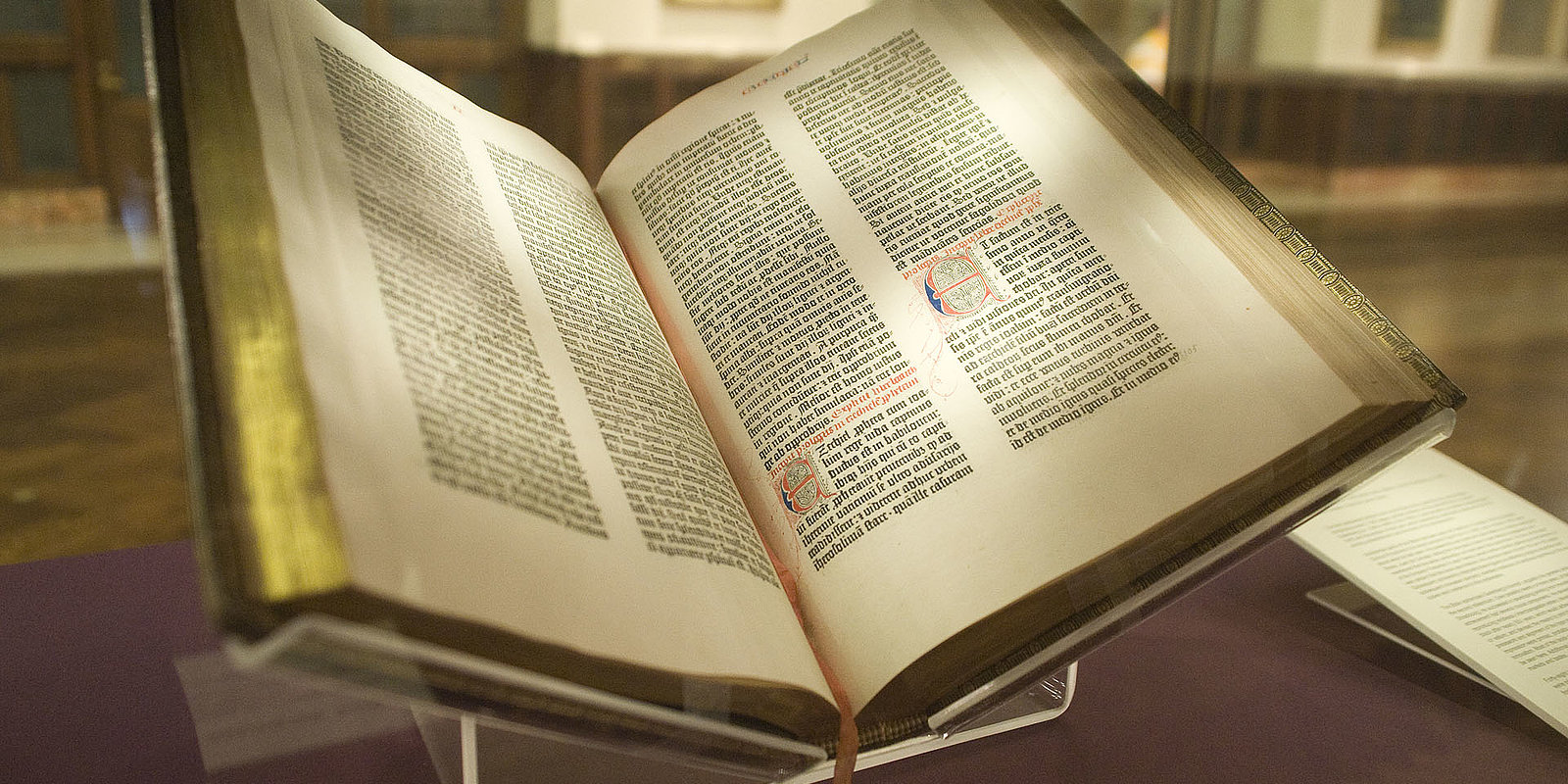

5. Les Évangiles : des textes attestés

On retrouve des fragments datant des tout premiers siècles, et jusqu’entre le Ve et le XIIIe siècle. Nous avons plus de 5 000 manuscrits grecs, 10 000 manuscrits latins, 9 000 en d’autres langues et de 36 000 citations figurant dans les écrits des Pères de l’Église et de leurs contemporains, avec de nombreux manuscrits complets à partir des Ve et VIe siècles en grec, en latin et en araméen (en écriture dite « syriaque »). En comparaison, nous ne disposons pas de Torah complète antérieure au Xe siècle, et personne ne nie pourtant que la Torah existait bien au Ier siècle.

Et pour ne rater aucun numéro de ce magazine, abonnez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous :

Je m’abonne au magazine 1000 raisons de croire